Лаборатория донной фауны океана

Особенности фаун и генетические связи между популяциями на примере Calyptogena pacifica (Bivalvia: Vesicomyidae: Pliocardiinae) районов холодных метановых и гидротермальных выходов Берингова моря

(2025)

Фаунистические особенности районов холодных метановых и гидротермальных выходов Берингова моря

В западной части Берингова моря на расстоянии 800 км друг от друга расположены два района, характеризующиеся восстановительными условиями: Корякский склон (400–700 м) с холодными метановыми выходами и вулкан Пийпа (368–495 м) с гидротермальными выходами. Несмотря на значительные температурные аномалии (температура флюидов достигает 132°C), по геохимическим условиям вулкан Пийпа имеет черты сходства с биотопом метановых выходов. На вулкане Пийпа во флюидах, вместо сероводорода, более типичного для гидротерм, преобладает метан, характерный для метановых выходов; а наряду с такими характерными для большинства гидротерм особенностями, как локализованные выходы флюида и твердый субстрат, отмечены обширные зоны диффузных высачиваний и мелкозернистого осадка, также сближающие биотоп вулкана Пийпа с биотопом метановых выходов.

Всего в районах восстановительных биотопов Берингова моря зарегистрировано 296 видов макро- и мегафауны. Число видов в районах метановых выходов в 3.5 раза выше, чем в гидротермальных; сходство фауны составляет 7%. Большая часть видов является фоновыми и только 18 видов (6%) отнесены к предположительно облигатным для восстановительных биотопов. Число облигатных видов несколько выше в районах метановых выходов (12), чем в районе гидротермальных (10), сходство облигатной фауны составляет 22% (4 общих вида).

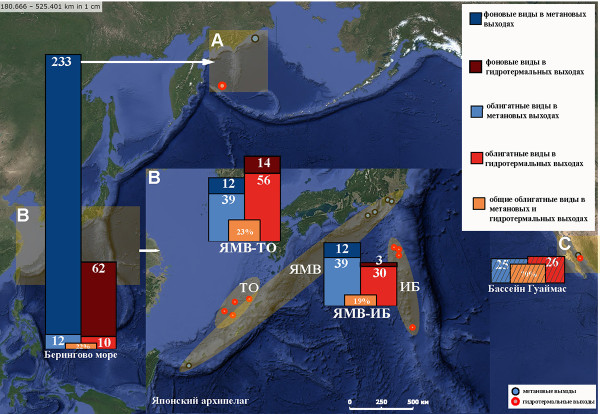

Был проведен сравнительный анализ региональных отличий фаунистического состава восстановительных биотопов Берингова моря и двух других регионов, вокруг Японского архипелага и в бассейне Гуаймас, для которых имеются литературные данные (Рисунок 1). В сравниваемых регионах метановые и гидротермальные выходы находятся в относительной близости друг от друга (60–1700 км) на сходных глубинах батиальной зоны в отсутствии значительных биогеографических границ. Фауна метановых и гидротермальных выходов в Беринговом море отличается низким числом облигатных (в т.ч. хемосимбиотрофных видов), а также низким числом облигатных таксонов надвидового уровня. Доля облигатных видов общих для метановых и гидротермальных выходов Берингова моря (22%) близка к значению для региона вокруг Японского архипелага (19–23%), но не достигает высоких предварительных оценок по сходству фауны в бассейне Гуаймас (70%). Региональные отличия в фаунистическом составе метановых и гидротермальных выходов могут быть связаны с относительно узким вертикальным диапазоном, малой глубиной и низким разнообразием биотопических условий в Беринговом море, а также с молодым возрастом гидротерм на вулкане Пийпа.

Генетическая структура популяций хемосимбиотического двустворчатого моллюска Calyptogena pacifica (Vesicomyidae: Pliocardiinae) из районов холодных метановых и гидротермальных выходов Берингова моря на основе митохондриальных маркеров и полногеномного анализа однонуклеотидных полиморфизмов

Хемосимбиотический двустворчатый моллюск Calyptogena pacifica Dall, 1891 является одним из немногих видов облигатного для восстановительных условий подсемейства Pliocardiinae, обитающих в восстановительных биотопах разных типов (холодные метановые и гидротермальные выходы и скопления разлагающегося органического вещества, в том числе скелеты китов). В Беринговом море C. pacifica была обнаружена в двух районах, находящихся на расстоянии 800 км друг от друга: на Корякском склоне около холодных метановых выходов и на вулкане Пийпа вблизи гидротермальных источников.

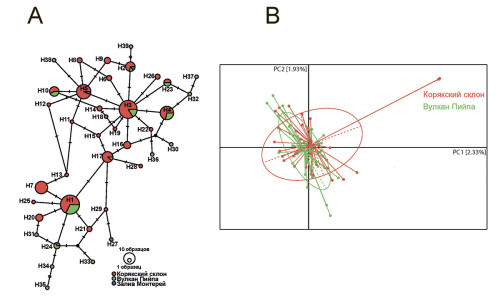

Впервые было проведено популяционно-генетическое исследование C. pacifica с использованием объединенных частичных последовательностей трех митохондриальных маркеров (COI, CYTB, ND4) и полногеномного анализа однонуклеотидных полиморфизмов (SNP-маркеров). Данные по SNP-маркерам получены впервые для представителей семейства Vesicomyidae. В результате анализа двух независимых генетических наборов не было выявлено статистически значимой дифференциации между популяциями C. pacifica из биотопов холодных метановых и гидротермальных выходов Берингова моря (Рисунок 2). Результаты свидетельствуют о том, что популяции C. pacifica из разных типов биотопов Берингова моря представляют собой единую метапопуляцию. Отсутствие генетической дифференциации между популяциями метановых и гидротермальных выходов может объясняться сходством ключевых геохимических и физических условий обитания C. pacifica на Корякском склоне и вулкане Пийпа, не требующих от вида различных адаптаций, а также высокой способностью к расселению личинок при отсутствии барьеров для распространения.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №24-27-00242.

Рисунок 1.

Число фоновых, облигатных и процент общих облигатных видов для районов холодных метановых (синий) и гидротермальных (красный) выходов в трех регионах (A–C).

A: Берингово море (368–495 м);

B: регион Японского архипелага (270–1300 м);

С: бассейн Гуаймас (1550–1900 м).

Данные для пяти районов метановых выходов вокруг Японского архипелага объединены в одну область (ЯМВ). ЯМВ попарно сравнивались с гидротермальными районами в троге Окинава (ТО) и на дуге Изу-Бонин (ИБ). Штриховкой показаны данные по бассейну Гуаймас, основанные на неполных видовых списках преимущественно облигатных видов (Portail et al., 2015).

Рисунок 2.

Генетическая структура Calyptogena pacifica:

(A) — сеть гаплотипов, построенная с применением алгоритма TCS, на основе объединенных последовательностей митохондриальных генов (COI, CYTB, ND4), длина выравнивания 1587 пн;

(B) —анализ главных компонент (PCA) на основе данных по 2066 SNP, овалы представляют 95-процентные доверительные интервалы для каждого района.

Генетическое разнообразие хемосимбиотических двустворчатых моллюсков Calyptogena pacifica Dall, 1891 (Vesicomyidae: Pliocardiinae)

(2024)

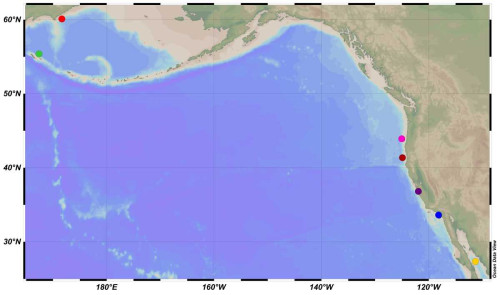

Впервые определено генетическое разнообразие на основе частичных последовательностей COI пространственно изолированных популяций хемосимбиотических моллюсков Calyptogena pacifica, обитающих в батиали в западной Пацифике в Беринговом море и в восточной Пацифике вдоль континента Северной Америки вблизи метановых и гидротермальных выходов, а также затонувших китовых останков.

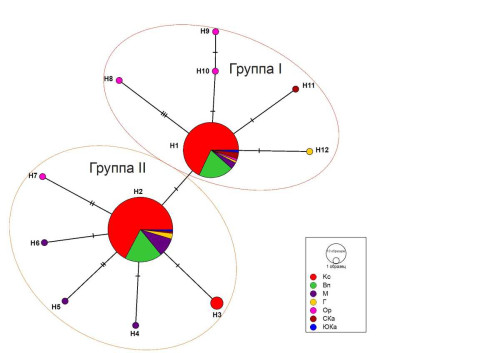

Показано высокое генетическое сходство популяций Calyptogena pacifica в акватории от Берингова моря до Калифорнийского залива с глубин от 361 до 1675 м. Более высокие показатели генетического разнообразия отмечены в популяциях восточной Пацифики. Два массовых гаплотипа встречены в районах метановых выходов на Корякском склоне и на гидротермальных выходах вулкана Пийпа в Беринговом море, а также в большинстве районов восточной Пацифики. Уникальные гаплотипы обнаружены на Корякском склоне (1) и в четырех районах восточной Пацифики (9). Полученные результаты свидетельствуют о том, что колонизация восстановительных биотопов Берингова моря, с высокой степенью вероятности, происходила из Восточной Пацифики неоднократно и в недавнее время. Кроме того, мы предполагаем, что возраст ныне существующей популяции калиптоген на вулкане Пийпа относительно молодой; с учетом данных о последних по времени извержениях вулкана он может быть не старше голоцена. Заселение вулкана, возможно, происходило из популяций метановых выходов Корякского склона.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №24-27-00242

Рисунок 1. Местонахождение изученных локальных популяций Calyptogena pacifica. Географические районы обозначены цветом: красный – Корякский склон, Берингово море; зеленый – вулкан Пийпа, Берингово море; розовый – склон Орегона; бордовый – склон северной Калифорнии; фиолетовый – залив Монтерей; синий – склон южной Калифорнии; желтый – бассейн Гуаймас.

Рисунок 2. Сеть гаплотипов, построенная с применением TCS алгоритма по данным 165 последовательностей COI Calyptogena pacifica из Берингова моря (129 с Корякского склона и 36 с вулкана Пийпа) и 33 последовательностей из восточной части Тихого океана из Генетического банка. Частота гаплотипов пропорциональна размеру кругов; число нуклеотидных замен обозначено отрезками.

Эволюционная история двустворчатых моллюсков семейства везикомиид (Vesicomyidae)

(2016 г.)

Впервые на основе молекулярных данных (митохондриальный ген СOI и пять ядерных генов) проанализированы филогенетические взаимоотношения 64 видов семейства Vesicomyidae.

Полученная филогенетическая дендро-схема была использована для молекулярного датирования с применением модели «строгих молекулярных часов». Для датирования использованы две калибровки по палео-нахождениям. Молекулярная филогения сопоставлена с данными по морфологии (учитывались 4 признака раковины и 3 анатомических признака).

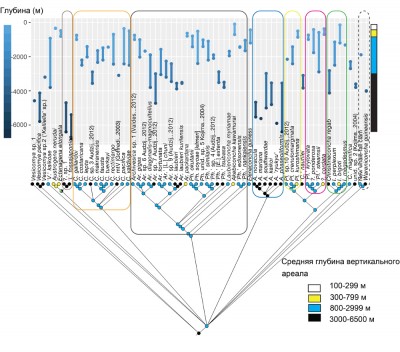

На основе данных по вертикальному распределению современных видов и филогенетической схемы предложена реконструкция вертикального распространения предковых форм.

Показано, что диверсификация плиокардиин началась в раннем-среднем эоцене, вероятно, с приобретением симбиотрофии, и наиболее активно проходила в миоцене-плиоцене. Интенсивный процесс образования родов плиокардиин предположительно был связан с инфаунным образом жизни. Разнообразие условий в толще осадка восстановительных биотопов обеспечивает существование микрониш, разделение по которым способствует диверсификации.

Наиболее интенсивная молодая радиация, произошедшая в плиоцене-плейстоцене, отмечена для рода Abyssogena, эндемика абиссали. В морфологическом плане этот род является наиболее специализированным и характеризуется рядом апоморфных признаков. В настоящее время плиокардиины являются самой разнообразной и широко распространенной группой симбиотрофных двустворок в нижней батиали и абиссали.

Предполагается, что предковой группой плиокардиин могли быть мелкоразмерные двустворки, морфологически сходные с современными Vesicomyinae, обитавшие в батиали. Преадаптации к глубоководному образу жизни могли способствовать расселению на большие глубины. Колонизация абиссали в пределах группы происходила неоднократно и независимо в нескольких родах. Как минимум, два рода являются эндемиками абиссали.

Предполагаемое направление исторического расселения по вертикали плиокардиин в целом (из батиальных глубин) отличает этих двустворок от большинства симбиотрофных групп, для которых в качестве магистрального тренда предполагается расселение из сублиторали в более глубокие горизонты.

Austrogena nerudai в природе

Austrogena nerudai в природе

Laubiericoncha, вид сифонов сзади

Laubiericoncha, вид сифонов сзади

Laubiericoncha, чувствительные папиллы на внутренней стороне вводного сифона

Laubiericoncha, чувствительные папиллы на внутренней стороне вводного сифонаМорфологические адаптации двустворчатых моллюсков семейства везикомиид (Vesicomyidae) к обитанию в восстановительных биотопах

(2015 г.)

Одной из важнейших групп в сообществах восстановительных биотопов являются двустворчатые моллюски подсемейства плиокардиины (Bivalvia: Vesicomyidae; Pliocardiinae). Эти моллюски содержат в жабрах симбиотических тиотрофных бактерий и потребляют производимую ими органику. Различные виды моллюсков занимают узкие экологические ниши, однако морфологические адаптации, обеспечивающие высокую экологическую специализированность, известны недостаточно.

Важную роль в функционировании плиокардиин играют сифоны, обеспечивающие водный обмен между средой и мантийной полостью. С целью изучить морфологические основы узкой специализированности исследовано строение сифонов 30 видов 7 родов плиокардиин. Также проанализированы прижизненные фотографии 10 видов моллюсков в природе.

Впервые для плиокардиин описаны чувствительные органы, предположительно хеморецепторы, расположенные на внутренних боковых стенках вводного сифона и состоящие из папиллы с терминальным пучком ресничек. Впервые с помощью сканирующего микроскопа изучены клапаны вводного сифона и сифональные щупальца и показано морфологическое разнообразие этих структур в рамках подсемейства.

Сложное и разнообразное строение вводного сифона предполагает его участие в мониторинге потока воды, попадающей в мантийную полость. Поскольку питание плиокардиин непосредственно зависит от бактерий, нуждающихся в определенных концентрациях сульфидов, превышение которых в то же время может быть токсичным для самих моллюсков, рецепторная функция сифона представляется необходимой для жизнедеятельности плиокардиин.

На основе морфологических признаков выделено 7 типов сифонов плиокардиин. Разным филогенетическим ветвям подсемейства характерен определенный типа сифона. Это свидетельствует о тонком расхождении родов плиокардиин по экологическим микронишам, связанным с концентрацией сульфидов в окружающей среде, а также о важном таксономическом значении признаков сифона для системы семейства на родовом уровне.